德侑實業有限公司設立於民國92年,憑藉著對複合材料的專業,以獨特的專業技術長期為各大品牌OEM、ODM提供產業全方位服務。

我們每天有1/3的時間需要枕頭先相伴。這也是身體、器官獲得休息的寶貴時刻...偏偏,我們卻很容易因為睡到不適合自己的枕頭,睡得輾轉反側、腰酸背痛,又或還沈浸在白天的煩惱、緊張明早的會議、害怕趕不及早上的飛機等等...讓我們的睡眠不夠優質、不夠快樂、沒有辦法快速入眠。

德行天下創辦人有鑑於過去開發各類生活產品的經驗,便想利用本身所長,結合各類複合材料的特性,投入枕頭開發的行列。

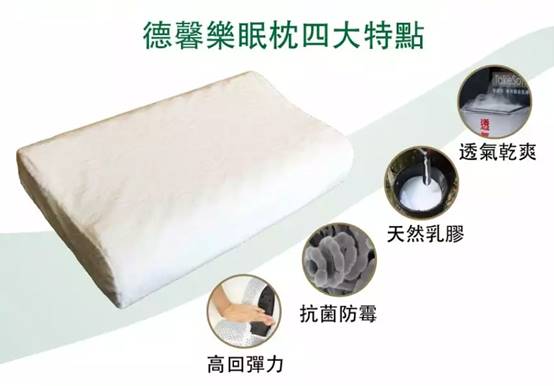

從枕頭模具開發、材料研發、創新製造到整合顧客需求過程中,了解到一款枕頭的製作,除了要解決一般乳膠枕悶熱且不透氣的問題,更要同時兼顧到人體工學的體驗性,創辦人常說:「一個好的枕頭,支撐透氣兼顧,仰睡側睡皆宜,才能每天快樂入眠。」

現在導入石墨烯加工技術,讓枕頭的功能性更上一層樓

石墨烯具有良好的強度、柔韌度、導電導熱等特性。它是目前為導熱係數最高的材料,具有非常好的熱傳導性能

德侑實業有限公司為了替自己身邊重視的人們做好一顆枕頭。不論是在外形,還是在舒適度上都能達到最好的需求,即便現今許多的工廠因成本上的考量,顧了外形,忘了內涵,但德侑實業依然不忘在品質上的「堅持、 執著」。

引進先進的加工技術,就是要給消費者最佳的產品

開發、研究、創新以及對材料的要求是德侑實業開發枕頭的初衷,憑藉獨特的專利技術將極其珍貴的天然乳膠與千垂百練的備長炭完美結合後

創造出獨家環保無毒的TakeSoft 徳舒孚專利綠金乳膠;乳膠材料,備長炭,石墨烯應用提高到更高的層次。

同時具備防霉、抑菌、透氣、除臭、遠紅外線等五大功效,並榮獲多國發明專利。

生產過程採用專線製造專利乳膠材原料,全自動化生產保證品質與產量穩定,達到品牌客戶的最高要求。

石墨烯枕頭製作開模一條龍:

選材品管

原料調配

成品製造

包裝設計

若您有枕頭開發構想或是想OEM自己的品牌,歡迎預約現場諮詢,體驗無毒的TakeSoft 徳舒孚專利綠金乳膠做製作的枕頭,用最專業MIT精神幫助您打造你的專屬品牌。

德行天下:

地址:427臺中市潭子區雅潭路二段399巷200 -7 號

電話:04-2531-9388

網址:https://www.deryou.com.tw/contact.php

| RR1515CEFE15ERFE |

南宋時,鵝城和在大唐時一樣,依然是朝廷邊陲重鎮。向西不到五百里,有小國,名曰夜郎,依附大宋,歲歲納貢。后來,丞相裴岸發動政變,當上新國王后決心不再納貢,甚至還想將鵝城納入版圖。裴岸覺得鵝城就像其太守辛棄疾一樣,文人如面,柔弱可欺。其時,正值大宋朝廷偏安江左,國力衰微,根本無力過問。 年輕自負的裴岸決定先摸摸鵝城的底牌。于是,修書一封,命人送到鵝城,謂久聞鵝城民風彪悍,酒風超常,夜郎愿與鵝城各出五人斗酒云云,言辭之間,甚為狂傲。掌燈時分,辛棄疾正揮毫狂書:醉里挑燈看劍。有人將信呈上,辛太守覽后哈哈大笑,飽蘸筆墨,龍飛鳳舞間,“夢回吹角連營”躍然紙上。 夜郎國選派笳瓫尼斯帶隊,其人酒量無邊,縱橫二十余年無有敵手。據說出生不久,別的嬰兒吸奶,偏笳瓫嗜酒——笳瓫尼斯名字太怪,我們權且叫他笳瓫吧。陪同的四位個個頂尖高手。一行人殺氣騰騰,直奔鵝城而來。鵝城迎賓館亭臺水榭,雕梁畫棟,環境優雅。 可笳瓫一行的心思不在賓館。他們謝絕了鵝城官方的接待晚宴,華燈初上時,一律換著便裝,穿行大街小巷。鵝城大小酒肆不下千余家,到處酒旗飄飄,酒香裊裊,整個鵝城沉浸在一片酒的海洋中。 那爿酒肆,置身于一長溜酒肆間,再普通不過了。門檐下懸著兩盞大紅燈籠,上書“斗酒大賽”,吵鬧聲順著大門飛出來。笳瓫忽來了興趣,率眾人魚貫而入。院內燭火通明,酒壇到處都是,一光頭大漢和一瘦子正摩拳擦掌,躍躍欲試。 光頭頂上恍若沙漠,寸草不生,照得見人影。瘦子只剩皮囊,像只剛放了氣的橡皮人,眼珠無力,頹然不動,讓人懷疑他還活著。此瘦猴也能斗酒,笳瓫忍不住想笑,心道鵝城不過爾爾,徒有虛名罷了。 一壇酒足有十斤,剛一啟封,撲鼻酒香。那瘦子頓時活轉,眼珠滴溜溜亂轉,渾身起精神。可輪不到,瘦子只能饞眼望著。光頭一把拎過壇子,一手提高一手托底,頭探了過去,張開大嘴,咕嚕嚕聲響全場。漸漸的,那顆光頭全入了壇。不一會,光頭亮閃閃,隆重出壇,咂巴著嘴,大呼痛快痛快。 沒有一點喝彩聲,甚至,連個廉價的掌聲也沒有。也難怪,這樣的喝法,別說笳瓫,對于他的隊員來說,也是小菜一碟,不值大驚小怪。笳瓫撇著嘴,臉上浮出一絲嘲笑。 瘦子也笑了。可是,看身板,瘦子想拎起酒壇似是不易了。笳瓫替瘦子捏了一把汗。 誰知,瘦子并不動手。他在酒壇邊站定,深吸一口氣,皮囊顯得更加干癟了。然后,向著密封的酒壇怒喝一聲:起! 那酒像有了靈性,沖破壇蓋,水箭般,直向瘦子口中射來,毫厘不差。一陣醇香,彌散在空氣里。 笳瓫目瞪口呆。圍觀者倒沒驚訝,只是翕動著鼻子,享受著空氣里的酒香。瘦子面不改色,喉結涌動。不一會工夫,酒柱漸漸變弱,直至消失。笳瓫擠過去瞧,滿滿一壇酒,只剩下一葉之厚,殘存在壇底。瘦子意猶未盡,伸出舌頭,舔了舔嘴巴上的殘酒。再看瘦子的肚子,似乎稍微鼓起了點。 這時,響起一兩聲掌聲,聊似安慰。可笳瓫一行個個長大了嘴,似乎早忘了置身何處了。 光頭沒有鼓掌,冷眼看著,好像這一切都與他無關。裁判問光頭,還比嗎? 光頭臉色微紅,也不答話。笳瓫疑心光頭嚇傻了。很快,笳瓫覺得自己的懷疑多余了。只見光頭彎腰撿起一粒石子,甩掉腳上的鞋,快步走向壘起的酒壇,倚身而立,將右腳尖輕輕插入酒壇縫隙之間。 光頭右腳尖慢慢探著一只酒壇底部。那酒壇竟像黏在腳上一般,隨著腳的抬起,漸漸舉高。高于頭頂的剎那,光頭一甩手,石子應聲而出,瞬間壇蓋上出現拇指粗的洞,酒順洞傾瀉而下,正落入光頭仰起張接的口中。 笳瓫仿佛置身仙境了,恍惚間,覺得正在觀看神仙斗酒。 正沉醉觀賞間,忽有人驚呼,快跑吧,趙叔來了。人們紛紛向外涌去,光頭和瘦子臉色驟變。笳瓫忙扯住身邊一個急欲奔走的看客,看客結結巴巴說,趙叔乃鵝城南門砍柴老漢,酒量到底有多大,誰也說不清。反正,見過趙叔的,即便滴酒不沾,也會醉倒在地。還說,整個鵝城,聞之色變。 笳瓫的心一陣狂跳,覺得脖頸后一股涼氣正在升起。第二天,鵝城迎賓館見笳瓫一行遲遲未用早餐,敲門催促無人應聲,開門一看,才發現他們早不辭而別了。 很快,夜郎國王裴岸修書一封,三千里加急呈報臨安,言辭懇切。信里說,即刻籌備歲貢,加倍補繳,自己親自押送,以示忠誠。 其實,直到夜郎國消失,整個國家上上下下都不曾知曉,當年鵝城的那場斗酒,不過是辛棄疾精心布下的的一個局。 +10我喜歡

吳國麗,內蒙古赤峰市人,赤峰市作家協會會員 小小說 丑 娘 娘病危了。 爹給城里上班的三個兒子打了電話,“你娘怕是不行了,回來看看吧……”,爹說不下去了。 兒子們都拖妻帶子的趕了回來。 娘閉著眼躺在她自己的炕上,那個常年戴著的帽子放在枕邊,一頭白發披散著垂到炕沿外。 大兒媳婦一腳門里一腳門外,掀著門簾的手停在了半空,不知是進還是退,二兒媳婦和三兒媳婦看見大嫂停住了,也跟著站住了,不知發生了什么,從掀起的門簾下往炕上瞟了一眼,兩個人的臉色齊刷刷地白了,不約而同倒吸了一口涼氣,沖著身后的孩子們低聲喊著“出去,出去”。 娘真的只有半張臉。 先進屋的兒子們也愣了。 從他們記事起,就知道自己的娘丑。娘丑,丑得只有半張臉,丑得整天戴著個帽子,帽子四周垂著紗巾,連他們也看不見娘的臉。娘吃飯睡覺都在自己的房間,也從來不出院門。不出院門的娘也是丑,丑得村里的孩子總是罵他們是丑娘的崽子,為了這個,他們沒少和那些孩子打架,一在外面打架,他們就能聽見娘在哭。娘不說話,娘不會說話,娘只會嗚嚕嗚嚕地喊。娘哭也不能像二力他娘那樣扯長了音清清亮亮地哭,娘哭的時候嗚嗚的,像是喉嚨里堵了石頭。聽了這哭聲,哥三個心里也堵了石頭,直到長大進了城成了家,這石頭才搬了出去。 娘丑也是娘。哥幾個上學了,娘縫的書包密密實實的針腳,翻過書包蓋,里面還用絲線繡著他們的名字。新發下的書,娘連夜用牛皮紙包好書皮,在書皮上端端正正地寫上他們的名字,再放在枕頭底下壓一宿,第二天上學,這板板整整的書皮便讓同學們羨慕得回家直埋怨自己的娘手太粗活太笨。娘疼他們,雖然不和他們說話,他們卻喜歡和娘說話,他們說,娘聽著,手里忙著活計,或是灶上的,或是園子里的,或是縫補洗涮上的。如果放學晚了,一到院門口,保準看到娘站在臺階上像仙鶴一樣伸著脖子,那紗巾便仿佛短了一些,露出一截衣領。 爹對娘好,爹管著院外的活計和人情往來,還得管著院里的柴米油鹽。娘對他們哥幾個脾氣好,對爹脾氣卻不好,總是嗚嚕嗚嚕地和爹嚷,爹卻脾氣出奇的好,什么都由著娘,連說話都得看著娘臉上的紗巾說。有幾次夜里,他們被娘的嗚嚕聲驚醒,打開燈,看見爹訕訕地回了屋,臉上幾道抓痕格外地顯眼,“你娘屋里進野貓了,我去幫她趕趕”,迷迷糊糊的他們便重新躺下,誰也不去想野貓什么時候怎么進了娘的屋。 三個兒媳婦誰也沒見過婆婆長得什么樣,只聽說婆婆只有半張臉,偷著問自己的丈夫是真是假,丈夫也不確定,再問,丈夫便陰著臉不吭聲了。孫子孫女們也沒見過奶奶長得什么樣,雖然他們小時候的被子衣服奶奶沒少給做了。他們從小就被媽媽教育,奶奶長什么樣的問題是不能問的,奶奶的帽子也不能碰的,為這,孩子們既盼著讓奶奶抱又怕讓奶奶抱,所幸奶奶從來都不抱他們,這讓他們覺得自己的奶奶果然與眾不同。倒是爺爺,一見了他們就高興得不得了,但只要一動奶奶的東西,爺爺就不高興,這讓他們對奶奶又多了一點怨氣,不消說,這怨氣一轉身就被忘了個干干凈凈。 三個兒媳婦有時湊到一起感慨“咱們什么時候能修來婆婆這樣的福份,能讓老公這么護著”,嘆息之后便是自我安慰一番“聽說疼媳婦的門風能遺傳”,說完,妯娌幾個便吃吃地笑了。兒媳婦們對婆婆多的這點羨慕嫉妒,因為婆婆不可見的丑又多了幾許真心誠意。 爹常說可不敢死在你娘前面,不能撇下你娘一個人啊。每聽到這話,娘便急得直比劃,嗚嚕嗚嚕冒出一串,爹說你娘說還是她后死吧,留我,我不會做飯。于是,一屋子的人都沉默了,半天不知哪個兒子說“好好的說這個干嘛,不能都好好活著嗎?”。 可是,這世上哪有遂人心愿的事呢,這不,一直沒病沒災的娘忽然就躺倒了。 爹也顧不得兒媳婦們在場了,摩挲著娘的手說“彩霞啊,這輩子沒過夠啊,下輩子我還娶你”。 原來娘有這么好聽的名字。 “下輩子再也不嫁你了”,兒子們以為自己聽錯了,那句話清清楚楚地又鉆進了耳朵,“下輩子再也不嫁你了”。 兒子們驚住了,兒媳婦們也驚住了。 原來娘會說話。 爹說“你娘記我的仇呢”。 原來,娘年輕的時候俊著呢,是宣傳隊里演李鐵梅的,爹是拉胡琴的,兩個人好上了,結了婚,三個兒子挨著肩地出生。小日子過得正起勁的時候,爹卻染上了賭,輸光了本就薄的家底后,又輸掉了糧食和過冬的柴火。娘勸也勸不住,只好舍著臉東借西借,將就著開了春。一化凍,娘就上山撿柴火掏田鼠洞挖野菜,那天走得遠了,快到山頂了,驚動了冬眠剛醒正餓著的熊瞎子,熊瞎子一巴掌過來,娘就暈死過去了,幸虧有個過路的獵人放了一槍,驚跑了熊瞎子,娘才撿了一條命。從賭桌上被人叫回的爹看見血人一樣的娘之后,腿一軟就坐在了地上。娘活了過來,沒了半張臉,爹從此收了心,踏踏實實地過起了日子。 那年,老大五歲,老二三歲,老三不滿周歲。 娘走了不到百天,爹也走了。 爹說“你娘在那頭害怕呢”。 +10我喜歡

黑更藍:陳衛是極重視“體驗”的作家,這種“體驗”不管是身體的還是心理的,都在他的寫作中被充分地重視起來。最新的這個小說《送別》,讓人感到作者十分敏感并且極其穩健。 送 別 陳 衛 事情在它并不是最嚴重的時候、已經離開最嚴重的時候,她卻提出要搬出去住。并且很簡單就實現了:下午她出了一趟門,傍晚回來就說她已經在師大北門對面的山陰里租下了一間房。地點如此確切、合理,能夠感覺出來這不是隨意沖動的決定。她這個想法一定不是心血來潮當天才冒出來的,也許在半個月前情況比較嚴重的時刻她就已經萌生此意,并在內心暗自盤算租房的地段、房間大小,以及他們當前的經濟情況所能承受的房租。這一切她一定盤算了不短的時間,否則不可能如此快速地付諸現實,并且整個過程平靜、淡然,沒有任何不良的情緒。 這個地點在他們一年前的住址虎踞關附近。曾經他們在那里來來回回,那里的小商店和電話亭是他們日常生活的重要部分。此刻她重新選擇那里分明帶有某種回味、重溫的意味。當然首先也因為熟悉。熟悉保證了安全。并且,她曾經多次表示她有可能還要再考一個學歷,師大附近則是學習氛圍的象征。就算不為了考學,那個地段似乎也適合閱讀寫作,雖然就這一點他并不這么看。 那是他們最貧困的一段時間,雖然現在也好不到哪里去,但那時比現在還要窮至少五倍,近乎赤貧的地步,每天的開支基本都控制在十塊錢以內。然而此刻想起來那時所有的日子也并不都是陰霾的。此刻她說出這個地名,他腦海里立即映現出的畫面是她在人來人往的師大北門口站立,她穿著那件他覺得很丑的灰藍灰黃相間的棉風衣、黑色洗得變成灰色的緊身牛仔褲、那雙已經舊了但因為是他買給她的所以一直穿著的棕色短靴,她手上拎著一個小塑料袋,她正走向被三輪車商販和學生簇擁的校門口,仿佛聽到后面他的叫聲正轉身回頭看向他也就是看向鏡頭,其實也就是看向她現在租房的山陰里。她的衣服是那么素樸廉價,他們當時所有的錢款也許不超過一百元,但是她在這幅畫面里回頭看他的表情是笑著的,驚喜的。 再艱難的日子也都能過過來,就像此刻也正在安然流逝一樣。 在她吃午飯時說出這個決定并且準備出門的時候,他就木訥著,沒有表態。尤其沒有表達否定。他在承受消化這不能不說首先是他所盼望的決定。這意思是早在半個月前甚至更久之前的某一刻,他就盼望分開來住一段時間,哪怕是很短的時間,他渴盼回到一個人的狀態,當然其實不是一個人,而是既可以一個人、更可以迎接其他可能性的狀態。然而他不可能把這個想法說出口,他怯于暴露自己的殘忍,也缺乏自己離開這個來之不易、暫時稱得上條件優渥的家,重新獨自個兒創設打理一個新的赤貧生活的勇氣,只能暫時拖下去,心想時間的延續應該會在一個更加恰當的時刻給出自然的答案。然而他怎么也沒有想到,首先提出搬出去的,竟然是她,從前他只認識到重回一個人的狀態只有他離開這個方案,他從來沒有想到還有另一個方案。現在,經過不短時間的感受和體悟,由她亮出了這后一種方案,住到一個說遠不遠、但足夠給他完全自由的距離之外。 實際上半個月前也并沒有發生多么嚴重的事情。比具體的事情更嚴重的一定是她感到他整體的精神狀態。夏天的某一個晚上舒曉曼以電話的形式表明她重新和他聯系上的當時,她就毫不控制地在隔壁房間引吭高唱悲切的歌曲,既直白又曲折地表現她的無法忍受。那應該是事情的起源。但這其實只是她所了解的最表面的信息。實際上在他心里,他發現自己已經越來越多地在各種場合對各種女性動心。是外界越發光鮮的明媚提醒了他和她的生活已經日趨陳舊,灰暗,乏味,死氣沉沉。事實是比起表面打來電話而實質上他知道他已經并不心儀的舒曉曼,同樣是在夏天他和老管老汪他們喝多了酒然后趕去南藝參加一個老師散漫開放式的婚禮,在幽暗的舞會上一個搭著他的手自愿教他跳舞的矮小玲瓏的女孩更讓他這幾個月來魂牽夢繞。然而無比可惜的是他竟然沒有經驗到了這個地步:整個舞會他完全沒敢問她叫什么、讀什么系、幾年級、以后怎么找到她。他知道她現在一定委身在任何一個她的同學身下。或者已經傍上了社會上一個大款。甚至已經被她一個老師占為己有。……與此同時他還記掛著之前同樣租住在虎踞關大院里李斌的女朋友,他們都是師大美術系的學生,常常他一人在正對著院門的屋里看書,這個女孩單獨一人從院門進來經過他門前隔著他的紗門朝他里面瞟的眼神總是飽含著無法掩飾的熱望和愛意。然而他也幾乎沒有和她單獨說過話,甚至沒有和她面對面的機會。她們都美得讓人心疼。而這些,不僅林卡不知道,甚至和她一起生活的每一天每一刻,他都必須抑制著這些想象、思念和牽掛。 她傍晚回來是為了拿另一些東西,以便今晚就可以在新居入住。想來她也沒有想到這么快就租下了房子。等她里里外外把東西拾掇聚集在臥室和客廳相連的門口,突然之間,他提出送她過去。話剛出口,他就覺得這并不是一個好提議。在半小時前他剛剛知道這個房子時,他想得更多的是如何享用今晚充實的孤獨,為此他需要珍惜她的租房為他創造出來的距離,他越晚見到它越好,甚至最好永遠都不要見到它,這樣這個距離就永遠存在,他的自由也就永遠存在。他不應該在她剛租下的房子還沒留下她足夠的氣息的時候就去探訪它、知悉它,這樣仿佛仍舊不是她搬了出去,就好像還是他們倆一起搬到那里,一起多了一個共同的新居……這感覺完全違背和破壞了她這個租房的意義。然而另一些或清晰或模糊的現狀和情緒使他“送她過去”的提議脫口而出。首先這些家當雖然不重,但數量較多,她兩只手可能已經抓不過來,并且她還要提著或者背著它們走上三里路才能坐上公交車,到了玄武門還要再轉一次車,這樣的麻煩和周折他不聞不問不僅說不過去,甚至還表現出了原本并沒有的賭氣、生氣。相反,就算是自己的戀人出一趟門,就算是自己的女兒出嫁吧,他有再多個人的心思,送一送還是理所應當的。而況,他們這又不是分手,只是暫時分開來住一陣,嘗試著給對方、當然主要是他多一點自由空氣;甚至就算是分手,也同樣可以笑臉相送吧。那么,他在心里說,我既要把她送過去,又要努力不讓它破壞這剛剛建立起來的距離。 因為有白天出門在外的經驗,她提醒他今天除了超冷之外還多了呼呼的西北風,她讓他把最厚的棉大衣穿上、套在小棉襖外面,讓他戴上厚手套,甚至把幾乎沒用過的毛線帽子也翻出來。他在心里又在嘲笑和責備她夸張的管家婆作風,但想到好說歹說幾個小時之后的今晚自己就將擁有期待已久的自由,于是他只稍作遲疑就按照她的建議戴上帽子,沒有反對。她則保持著白天就穿戴好的大棉襖、把整個腦袋包起來只露著眼睛和鼻子的圍巾。他們把枕頭被單、小電飯煲熱水壺茶杯碗筷還有幾本書等各種零碎固定在自行車上各個可能的部位,她則抱著被褥坐到后座,一只手緊緊摟住在前面蹬車的他的腰。在凜冽的寒風里,在各種家當的牽絆下,她隔著厚厚的衣服對他的摟抱,讓他感到一陣暖意,也感到一陣難過。在這座城市里,甚至在整個天底下,他確實是她唯一相依為命的人。她現在的摟抱雖然確實出于保持整個車身穩定的需要,但也讓他感到她只能這么牢牢地抓住他,不能失去他。不過隨即他就希望自己不要太敏感。他重新安慰自己:我們又不是分手。我并沒有離開她。這是她也知曉的事實。她像往常一樣問他“冷嗎?”他說不冷。后來到了中央路她又關照他“慢點騎。”他沒有回話。雖然還沒有太晚,但可能因為天氣太冷風太大,路上的人和車都很少,他蹬著車帶著她在自行車道里前行,兩邊粗大的梧桐樹葉已經落光,但繁密的枝條還是遮擋著路燈光,地面像一張亂網,那些橙色的燈光在北風吹刮下好像不再是暖色,而是變得更冷。他的速度不慢,他作為男人力氣不大,但在自己愿意干或者不得不干的事情上總是不愿落后。他聽見風經過毛線帽子和棉衣的遮擋,發出柔和的呼嘯,就像一柄柄尖刀反而被棉花折彎了腰,不僅絲毫沒有侵蝕到他,反而讓他感到裹在衣物里面的自己更加暖和。一路上他們沒有再說話。他本來可以關于那邊新租的房子的一些問題也都沒問。用力蹬車、因為車上的重量不同尋常而需要花更多精力保持平衡,都為他不說話提供了很好的理由。還有他厚厚的衣服也不方便他轉頭向后面拋出話語。問題是她也沒有說話。有一陣他在想她在想什么。這無聲加重了離別、送別的事實。而這事實對他的自由有利,他覺得。當大風在他前伸搖晃的腦袋兩邊呼嘯,同時他感到她不僅更緊地攬了一下他的腰,而且好像還把臉貼到他的后背,他的思維脫離開來飛到街邊的樹杈上或者右邊某個溫暖樓房的窗口,看著這一對拖著家當穿著粗布大襖寒冬夜行的男女,體會著民工、流浪漢、貧賤夫妻的悲愴,以及觀看者所不能知道的甜蜜。 也許確實是因為他事先根本沒有做過太多具體的預想、沒有足夠的思想準備,當他被她引進那間房東在自住房外搭出的一個半透明的玻璃房時,他內心的悲涼甚至使他尷尬地停在窄窄的塑料門檻上。但她似乎經過一下午的習慣和適應,已經完全沒有任何不適,麻利地把車上下下來的行李一一收拾擺放。他偶爾麻木地幫她拿出一兩樣東西,更多地只是看著她張羅。確實,屋子是簡陋、太簡陋破舊了一點,他甚至覺得某些地方還在漏風,但經過她下午的整理,至少床鋪已經收拾妥當,而床頭外的一個小桌子,臺燈一亮,也非常適合看書、寫字。這兩處一旦溫暖安適,對我們這樣的人,似乎不就足夠了嗎?突然,他在想要不要在這里,在這里的第一個晚上,他要不要在這里和她做個愛。他知道每個新居都激發他的欲望。然而今天這個場合尤為特殊。他僵持在那里,很快澆滅了自己的欲望。他想到在這破敗的屋子里,她的乳房一定更加飽滿,她的屁股也一定會更加白亮,他們的做愛一定會更加熠熠生輝,這場做愛也一定會給她不同尋常的暖意,但是,也正因為此它將徹底破壞她、甚至也包括他共同努力剛剛創建的美好的距離。他一時的柔情必將被證明是不理智的。而欲望,要滿足一次欲望還不容易嗎?不必非在這里,不必非在今天,甚至不必非要對象。他想到當他回到城北的家里,自瀆一把之后他一定會立即更加清晰地贊同自己現在的選擇。于是,在她忙著用熱得快燒開水的時候,他突然說:“那我回去了。”她幾乎在他還沒說完時就說“好。”但是他從她的聲音和嘴角的抽動可以感到她心里咯噔了一下,她只是以她快速的回答趕走這聲咯噔。他拉開門,覺得告別都已道出,他沒必要把該有的人情繼續掩飾下去,他轉過身,用寬大的棉衣覆蓋著的身體遮擋著門外呼嘯的風,以一個長輩、一個男人、男朋友、丈夫、父親集于一身的厚實,鄭重地關照她一定要關好門窗,一定要注意安全。言外之意:一個單身女孩孤身在外,這個世界冰刀霜劍壞人很多,為父只能送到這里了。 因為風大,她很自然地在他出門之后就關上了門,而沒有作更多的告別。當這扇門瞬間把他和她終于隔在兩個世界,他一下子既更加輕松又更加沉重。他并沒有按照自己愿望的那樣,立即一躍跨上車飛馳而去,他推著車走了幾步,回過身來看她的屋子。房子雖然都是玻璃搭建,但因為灰塵污跡和陳舊,屋里的燈光顯得昏暗,但同時也顯得暖和。窗簾里沒有她的人影晃動。不知是她正需要不動地做著什么事還是擔心他會在外面回頭看她的屋子而有意保持不動。他看看屋子外面人行道上兩棵不大但高過她屋頂的樹,還有貼著墻腳的一串枯葉,隨后被聲音吸引轉頭看著師大北門口七八個圍著攤販微弱的燈火買夜宵的學生,終于對這里熟悉的安全感到稍稍的放心。在他終于騎上車歪歪斜斜向前滾動時,他還在心里說:“不管怎樣,房子好歹還是朝南的。” 他默默地騎在西康路上,感受著后面的她和她的破房子一點點拉遠,而街道空曠寒風凜冽,滿世界似乎只剩下他和她兩個人,而這兩個人卻在逐漸地越來越遠,他心口忍不住一張一合地疼痛。但是當這疼痛越加清晰的時候,他突然就好了。他想到此刻待在那個破屋子里的她是否也正在忍受這離別的疼痛。剛才看不見她的人影晃動,是否她正蹲在地上,假裝等著熱水壺里的水燒開,一邊埋頭嗚咽。然而她一定也會像他一樣,最初的撕裂之后,一切都將比原先還要完好。當迎面的北風割著他的臉頰,他瞬間覺得自己可以正式開始接受自由,和孤獨。因此他也感到了單人單車的輕捷,他騎得快了起來,有時甚至翹起屁股脫離座墊,把身體壓下去蹬車,兩邊飛速閃過一棵棵粗大的光禿禿的梧桐樹,時不時地超過一兩個在黑黑的人行道上步行的人,或者另一個騎車的人。順著蹬圈的節奏,他默默地念叨:“我現在一個人了,你們看,我現在一個人了。嘿嘿,我現在一個人了。”頂風吹得他顫抖,他索性張開嘴吃著風,然后對著風低吼:“一個人!一個人!一個人!一個人!我現在是一個人!一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人我現在是一個人!一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人我現在不是一個人!”最后,他發現就算是“不是一個人”他也敢高聲喊出來。因為無論是“是”還是“不是”,他知道都改變不了他現在已經真真切切地就是一個人的事實。 雖然他知道城北小區那曾經作為他們倆的家在穩穩地等著他,也知道從現在開始整個屋子的自由都只屬于他一個人,也能想象稍后不久他把取暖器打開屋子里的溫暖,但是離開寬闊的中央北路拐進小路接近他的小區的時候他還是冷靜松弛了下來。就像完全沒有發生林卡搬出去時一樣的松弛,就像任何一次正常的回家。什么也用不著著急了。該得到的已經得到,該失去的也已經失去。該享用的一大堆在等著他,他等會兒會不知道該怎么享用,不知道該從什么做起。他在黑暗的樓道鎖好自行車,一切都很理性,一切都很正常,就像林卡正在樓上家里做著家務或者看書等著他,他上樓,和以往晚歸時一樣輕手輕腳防止驚動鄰居。他握住垂掛著的其他鑰匙不讓它們撞出響聲,輕聲地開門,關門,開燈,一瞬間他發現房里的燈光竟像剛才林卡屋里一樣昏暗,他站著不動,轉頭看著平時并不常用的客廳,以及黑暗的臥室兼書房,重新確切地知道屋子里空空蕩蕩。屋外的風和遠處街上一串模糊的汽車輪胎被地面粘吸的囂叫聲掃過,他站在這個屋子里最遠的角落,重新遙想林卡此刻正在做什么。他了解她,她不是喜歡脆弱的人,這樣的晚上她不會提前蒙頭大睡,相反她會和他一樣,創痛會更好地強打起精神,在這同一座城市兩個不同的角落光彩照人。他慢慢朝黑暗的房間走去,默默地為下一個節目堆積欲望。他腦子里只是閃現著李斌女朋友、南藝教他跳舞的女孩的臉,但是并沒有強烈的欲望熟悉地升起來。她們都太美了,而她們的美在此時此刻竟然不能激起他的欲望。他甚至習慣性地摸著自己的肚子,然后順勢撫過下身直至大腿然后重新按住下身,但那里只是感到一陣冬季被安撫的舒服,并無沖動的勃起。既然如此,他也并不強求,他走近書桌,打開臺燈。燈光黃黃地照著他白天閱讀的書,一瞬間他覺得它就像一塊奶油蛋糕,但是等他想要集中腦力回想白天讀到的位置,他突然又覺得它像一塊冰冷的大理石。沒錯,剛才按鈕臺燈開關時僵硬腫脹的手指就提醒他需要取暖。他彎下腰鉆進桌子底下打開取暖器,隨后跪到地鋪上掀開被子,一瞬間他呆在那里,被窩腳頭兩只熱水袋表明林卡今天帶走了一切但忘記帶走一只屬于她的熱水袋。這冰冷的晚上她該怎么熬過。尤其她那屋子還四處漏風。以往的每一天晚上,都是她定定心心地把兩只熱水袋灌滿,然后塞到被子中間。然而他并沒有一直呆在那里思想這一切,他把兩只熱水袋都拎起來,抱到衛生間,把它們里面的水都倒干凈。雖然知道自己完全不可能那樣去做,但“此刻再趕上十公里給她送熱水袋”的形象還是在腦子里閃了一下。他一手垂著一只空熱水袋,重新走回臥室門口,其實他更應該走向廚房燒水,或者用衛生間熱水壺里剩下的熱水灌熱水袋。然而他混沌地走到臥室門口并站在那里,林卡在灌熱水袋的形象在圓弧形的燈光里逐漸清晰,她面對著燈光,熱水袋底部擱在桌上,她左手捏著袋口,右手提著的水壺在燈光外的灰暗之中,逐漸地,她的形象也慢慢虛化,唯有袋口的水流閃閃發亮,這個動態始終凝固著,水流始終一滴不漏地穩穩地流進熱水袋口,而熱水袋里的水始終沒有變化,使她可以永遠地這么灌下去。還有一個亮光是她垂在燈光里的劉海上的發絲,雖然它們也是虛化的,但隨著水流熱氣的飄升而輕輕晃著微黃的光。他聽著細細的熱水流灌進熱水袋里的聲音,它顯示著袋子里還有至少一半空間的空曠,因為袋子里的空間一直沒有變化,這聲音也沒有變得更加弱小。他呆呆地盯著那圈圓弧形的燈光,不知不覺眼淚流下來,當他發現眼淚不可避免地流到顴骨下面爬癢他的時候,他終于發現這自由的第一個好處:他可以多么自然而放肆地展現自己,他不需要去擦眼淚,不需要掩飾,不需要克制,也不需要偽裝。但是他還是忍不住在心里顫抖地問自己:到底是因為什么,使我們連最平安的生活都不能持續?到底是因為什么,使我們連對方向壺中注水的凝視,都是不可能的?在自問中他重新走動起來,在他移動的時候他看到林卡的形象逐漸消失,屋子里重新恢復了清澈的光亮和寧靜的黑暗。隨后,他發現,當終于有一股液體從他今天干涸的身體里流出來之后,他發現自己終于可以平靜下來,他用衛生間的熱水灌滿了熱水袋,讓它手心手背地捂暖自己,他坐下來,調了調臺燈的位置,讓燈光更好地對準了書本。 2018年12月1日 / 陳衛是極重視“體驗”的作家,這種“體驗”不管是身體的還是心理的,都在他的寫作中被充分地重視起來。在朋友圈看到朋友在談論陳衛的寫作,講到“陳衛把重心放在了細節上,一種強大但卻可以忽略不計繼續生活的細節上”(引自喜之郎愛吃的太空人談小說集《兩只空氣同時落球》);而在《送別》這個小說里,幾乎來不及尋找這方面的證據,我們就已經被包圍在一次又一次、一撥接一撥的細節體驗上。這至少(不僅一次)提醒我這樣的寫作包含著一個重要的生命觀。一句話概括:歷史即是此時此刻,此時此刻的敏感即是生命的意義。這是一種“虛無之后”的新思想,當我們感到世界處于虛無、人的精神普遍虛無之后,重新調整的面對生命的姿態。不論你在他的小說中讀到的是痛苦還是甜蜜,它都是具體的,它拒絕對虛無做出虛空的思考,因為那樣毫無意義,那樣不僅毫無意義,甚至會將生命拖垮,拖垮成一種哀傷的感悟。陳衛這種不頹廢的姿態決定了他的小說富有生命力,正因為他的小說落實在對生命的時時刻刻的體驗上,主體才獲得了對生命的掌握,而不是被結論、被道理所掌握。因此它不可能不混含著甜蜜、憤怒、憂郁、關愛、殘忍、光明等等錯綜復雜的人性,他寫情感,尤其是男女情感,落腳處從來不是為了梳理出情感關系的脈絡,更不是為了提供一份“當代情感生活的典型”,因此他的小說有時在“道德上”令人難以適從(比如《家宴》),但寫一段或美好或悲愴的愛情關系從來不是他小說的重點,那對他來說仿佛是在本能上必須提前丟棄的窠臼,由此他的小說也獲得了更重要的認識:否定美好即否定人,否定殘忍污穢,也是否定人,同樣,否定此時此刻,就是否定歷史。而他的小說提供給人的最直接、最動人(不管是震驚還是感動)的閱讀體驗,對我來說就是:人所邁出的每一步都如此必要且不可更改,并且決定了你成為今天的你,也就是你之所以是你,根本就不存在另一種假設。(陳樹泳) +10我喜歡

留言列表

留言列表